転送時にデバイスコードとアドレスコードを指定することで、転送するファイル(CSVデータ)ごとに転送先(または転送元)のアドレスを指定します。

アドレスに指定したデバイスによって使用されるアドレス数は異なります。

1回に転送できるのは1ファイル分(1個のCSVデータ)のみです。

例)アドレスに16ビットデバイスを指定した場合

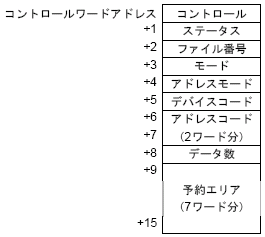

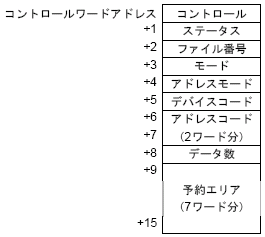

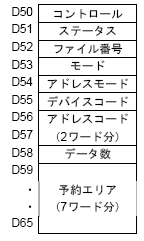

指定した[コントロールワードアドレス]から連続16ワード分を使用して、転送するデータや転送先アドレスを設定します。

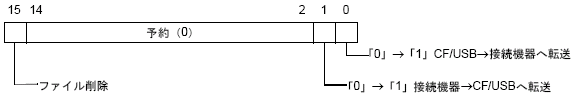

ファイル番号、モード、デバイスコード&アドレスコード、データ数を設定してから[コントロールワードアドレス]のビット0をONすると、指定したファイル番号のレシピ(CSVデータ)を指定したアドレスに書き込みます。

また[コントロールワードアドレス]のビット1をONすると、接続機器(PLCなど)の指定したアドレスのデータ(レシピ)を外部ストレージに保存します。

コントロール

このアドレスのビット0、ビット1の状態によりデータを転送します。

![]()

電源投入時にはこのアドレスのビットがすべて「0」の状態となるよう設計してください。

同時に複数のビットをONしないでください。

ステータス

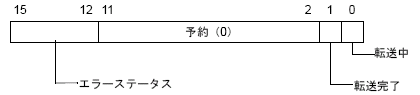

転送状態や転送の結果がこのアドレスに反映されます。

エラーコード(エラーステータスに反映される処理結果です)

|

0 |

正常終了 |

転送処理が正常に終了した |

|

1 |

ファイル番号なし |

外部ストレージから接続機器への転送時に、転送対象のファイルが存在しない |

|

2 |

(予約) |

- |

|

3 |

内部デバイス範囲 |

外部ストレージから接続機器への転送時に、転送先頭アドレスが内部デバイスに設定されている場合、内部デバイスの範囲を超えるデータを転送しようとした |

|

4 |

外部ストレージなし |

外部ストレージが表示器に挿入されていない、またはCFカードカバーが開いている |

|

5 |

リードエラー |

外部ストレージから接続機器への転送時に外部ストレージからの読み出しに失敗した |

|

6 |

ライトエラー |

接続機器から外部ストレージへの転送時に外部ストレージへの書き込みに失敗した、または空き容量がない SDカードが書き込み禁止になっている |

|

7 |

CFカードエラー/USBストレージエラー |

CFカード/USBストレージが正しくフォーマットされていないか、壊れている |

|

8 |

削除エラー |

ファイルの削除に失敗した、または読み取り専用ファイルである |

|

9 |

(予約) |

- |

|

10 |

(予約) |

- |

ファイル番号

転送するファイル番号を格納して指定します。

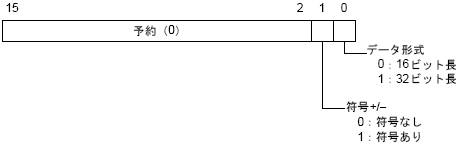

モード

レシピ(CSVデータ)のデータ形式と、負の数を扱うかどうかを指定します。

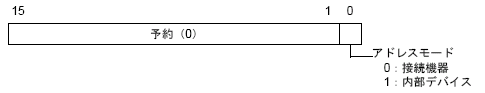

アドレスモード

デバイスコード&アドレスコード

どのデバイスにアクセスするのかをデバイスコードで指定します。また転送先(または転送元)となるアドレスをアドレスコードで指定します。

デバイスコード、アドレスコードは接続機器により異なります。使用する接続機器の「GP-Pro EX機器接続マニュアル」を参照してください。アドレスモードで表示器内部デバイスを指定した場合は、デバイスコードは LSデバイス : 0x0000、USRデバイス : 0x0001 で設定します。

データ数

転送するレシピ(CSVデータ)のデータ数を指定します。データが16ビット長の場合は最大10000個まで、32ビット長の場合は5000個まで設定できます。この範囲を超えて設定した場合は転送処理が実行されません。

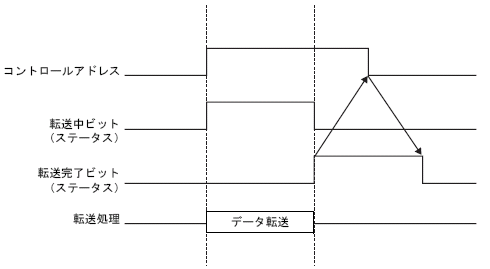

自動転送(アドレス動作)のタイミングチャート

データ転送終了後は、ステータスのビット1(転送完了ビット)がONします。接続機器(PLCなど)で転送完了ビットONを検出してコントロールアドレスのビットをOFF してください。OFFすると自動的にステータスの転送完了ビットがOFFされます。

アドレス動作での転送例

外部ストレージから接続機器へ書き込み

例)CFカード内のファイル「ZR00001.csv」(データ数 : 6、データ長 : 16ビット、符号なし)を接続機器のアドレスD100へ転送します。

コントロールワードアドレス : D50

D52に転送するファイルの番号「1」を書き込みます。

D53に「0」(16ビット長、符号なし)を書き込みます。

D54に「0」を書き込みます。

![]()

転送先を内部デバイスにする場合は「1」を書き込みます。

メモリリンク接続の場合は必ず「0」を設定してください。

D55に転送先となるデバイス「0x0000」(Dデバイス)を書き込みます。

D56、D57で転送先アドレスを指定します。D56に「100」、D57に「0」を書き込みます。

D58に「6」を書き込みます。

D50のビット0をONします。CSVデータがD100~D105へ書き込まれます。

転送が完了するとD51のビット0(転送中ビット)がOFFし、ビット1(転送完了ビット)がONします。

接続機器から外部ストレージへ読み出し

例)接続機器(PLC)のD100~D105の6個のデータ(データ長 : 16ビット、符号なし)をCFカードに転送し、ファイル「ZR00002.csv」を作成します。

D52に、転送によって作成したいファイルの番号「2」を書き込みます。

D53に「0」(16ビット長、符号なし)を書き込みます。

D54に「0」を書き込みます。

D55に転送元となるデバイス「0x0000」(Dデバイス)を書き込みます。

D56、D57で転送元となるアドレスを指定します。D56に「100」、D57に「0」を書き込みます。

D58に「6」を書き込みます。

D50のビット1をONします。D100~D105のデータが読み出され、CFカード[file]フォルダにファイル名「ZR00002.csv」が作成されます。

転送が完了するとD51のビット0(転送中ビット)がOFFし、ビット1(転送完了ビット)がONします。

![]()

接続機器から外部ストレージへ転送すると、CSVデータの日付は西暦2桁で出力されます。

ファイルの削除

例)ファイル名「ZR00002.csv」をCFカード内から削除します。

D52に削除するファイルの番号「2」を書き込みます。

D50のビット15(削除ビット)をONします。

削除が完了するとD51のビット1(転送完了ビット)がONします。