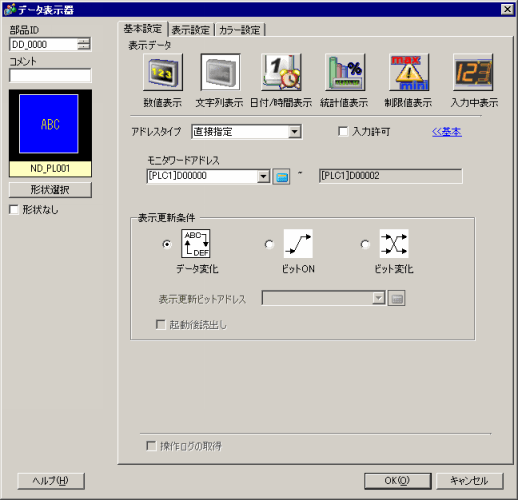

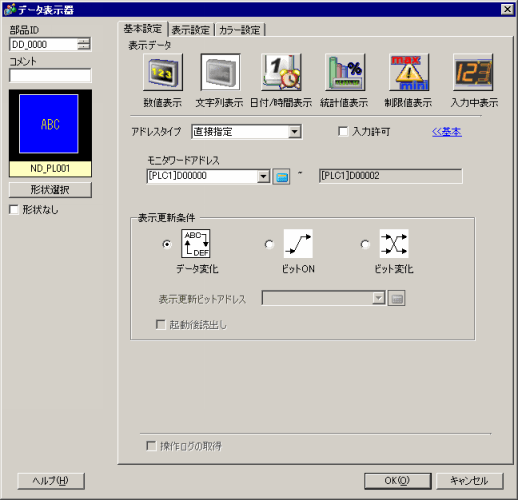

文字列表示するアドレスを間接的に指定したり、文字列データ表示更新条件を設定できます。

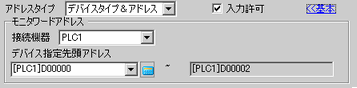

アドレスタイプ

表示するアドレス(モニタワードアドレス)を指定する方法を[直接指定]、[アドレス]、[デバイスタイプ&アドレス]から選択します。

![]()

[モニタワードアドレス]に設定したアドレスのデータタイプがBYTE、SINT、USINTの場合、[アドレスタイプ]は[直接指定]のみ選択できます。

[モニタワードアドレス]に設定したアドレスのデータタイプがBYTE、SINT、USINT、DATE_AND_TIME以外の場合、[アドレスタイプ]は[直接指定]または[アドレス]が選択できます。

入力許可

キーボードやバーコード/2次元コードリーダからの入力を受け付けるかどうかを指定します。チェックを入れると[入力許可]タブが表示されます。

モニタワードアドレス

ここで設定したワードアドレスに格納されているデータをリアルタイムに文字列表示します。モニタワードアドレスを間接的に指定するには[アドレスタイプ]で[アドレス]、[デバイスタイプ&アドレス]を選択します。

![]()

データタイプがDATE_AND_TIMEのアドレスは[モニタワードアドレス]に設定できません。

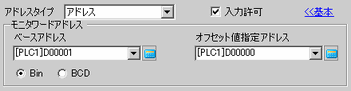

アドレス

[ベースアドレス]で指定したデバイスと同一デバイス内で間接指定します。

ベースアドレス / オフセット値指定アドレス

[ベースアドレス]は間接指定の基準となるアドレスです。

[オフセット値指定アドレス]には[ベースアドレス]からのオフセット値を格納しているアドレスを設定します。

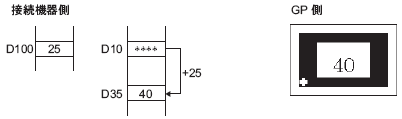

例)[モニタワードアドレス]D35を間接指定する場合

[ベースアドレス]‥D10 [オフセット値指定アドレス]‥D100

[オフセット値指定アドレス]内のデータが[ベースアドレス]からのオフセット値として扱われます。

[ベースアドレス]D10から[オフセット値指定アドレス]D100内のデータ分「25」が加算され、加算されたアドレスD35のデータ「40」を表示します。

![]()

[ベースアドレス] + [オフセット値]が桁あふれする(16ビットを超える)場合、正しいモニタワードアドレスを求めることができません。この場合モニタワードアドレスは不定になります。

[アドレスタイプ]に[アドレス]、[ベースアドレス]に構造体メンバを設定し、[オフセット値]に配列の末尾を超える値を入れた場合、正しいモニタワードアドレスを求めることができません。この場合モニタワードアドレスは不定になります。

[ベースアドレス]にデータタイプがStringのタグを設定した場合、オフセット値にはタグに設定した文字列の長さの倍数を指定してください。

Bin, BCD

[オフセット値指定アドレス]に格納されるデータ形式を[Bin]、[BCD]から選択します。

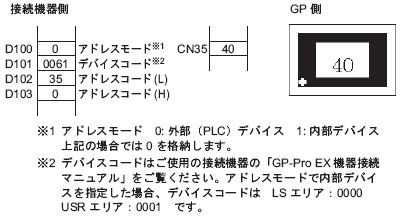

デバイスタイプ&アドレス

デバイスとアドレス両方を間接指定します。

接続機器

[アドレスタイプ]が[デバイスタイプ&アドレス]の場合、どの接続機器のアドレスを間接指定するかを選択します。

デバイス指定先頭アドレス

[デバイス指定先頭アドレス]は表示アドレスを指定するためのワードアドレスの先頭アドレスを入力します。[デバイス指定先頭アドレス]にアドレスモードを格納します。アドレスモードは、デバイスアドレスが内部デバイスか、外部(PLC)デバイスかを決めるモードのことです。[デバイス指定先頭アドレス]に続く3ワードには、デバイスコード、アドレスコードを格納します。デバイスコードとアドレスコードで指定されたワードアドレスが表示アドレスとなります。

例)[モニタワードアドレス]CN35を間接指定する場合

[デバイス指定先頭アドレス]‥D100

[アドレスモード]‥外部(PLC)デバイス

[デバイスコード]‥CN:0061

D100、D101、D102、D103で指定されたアドレスCN35のデータ「40」を表示します。

![]()

間接指定したアドレスが範囲外であったり、存在しないデバイスであった場合、通信エラーとなります。エラー発生後は画面が動作しなくなりますのでご注意ください。エラー発生時は間接指定のデータをチェックし、正しいデータを接続機器に格納し直して画面切り替えを行い復旧してください。

表示更新条件

表示を更新する条件(タイミング)を指定します。詳細画面でのみ設定できます。

データ変化

[基本設定]タブの[モニタワードアドレス]に格納されているデータに変化があったときに表示を更新します。

ビットON

[基本設定]タブの[モニタワードアドレス]に格納されているビットがONしたときに表示を更新します。

ビット変化

[基本設定]タブの[モニタワードアドレス]に格納されているビットのON/OFFが切り替わるたびに表示を更新します。

![]()

[入力許可]が有効の場合、[ビットON]、[ビット変化]は設定できません。

可視アニメーションを設定した場合、[ビットON]または[ビット変化]を選択すると、次のような動作になります。

不可視状態でビットON、またはビット変化した場合、不可視状態維持で表示文字列を最新の状態に更新します。その後、可視状態になると、更新された文字列を表示します。

不可視状態でモニタワードアドレス値を変更した場合も不可視状態維持となります。通常動作と同様、モニタワードアドレス値が変更しても表示文字列は更新されません。その後、可視状態になると、更新されていない文字列を表示します。

表示更新ビットアドレス

[表示更新条件]が[ビットON]または[ビット変化]の場合に表示更新のトリガとなるビットアドレスを設定します。

起動後読出し

文字データが多い場合や1画面に配置したデータ表示器[文字列表示]が多い場合は、それぞれのデータ表示器[文字列表示]に[起動後読出し]を設定すると、[モニタアドレス]のデータを常時読み出さない分だけ、他の部品の表示スピードはアップしますが、データ表示器[文字列表示]自体の表示スピードはダウンします。

![]()

[表示更新条件]が[ビットON]、[ビット変化]の場合に、設定できます。

![]()

モニタアドレス内のデータが完全に変化した後で[表示更新ビットアドレス]を変化させて文字列を表示するようにしてください。切り替えの順番が逆になった場合、文字列が正しく表示されません。

接続機器内の文字列データが変化した直後に[表示更新ビットアドレス]が切り替わると、文字列が正しく表示されないことがあります。このような場合には、切り替えのタイミングにウェイトを持たせて調整してください。

なお、最適なウェイト時間は、配置部品数、スキャンタイム、伝送速度、文字数などによって変化します。