![]()

-

設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

14.11 データ表示器の設定ガイド

14.11 データ表示器の設定ガイド

16.6.1 システム設定[入力機器設定]の設定ガイド - バーコード1 / バーコード2

16.6.1 システム設定[入力機器設定]の設定ガイド - バーコード1 / バーコード2

![]()

設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

![]() 14.11 データ表示器の設定ガイド

14.11 データ表示器の設定ガイド

![]() 16.6.1 システム設定[入力機器設定]の設定ガイド - バーコード1 / バーコード2

16.6.1 システム設定[入力機器設定]の設定ガイド - バーコード1 / バーコード2

バーコードリーダから読み取ったコードデータをデータ表示器で表示し、接続機器のD100から格納する設定を行います。

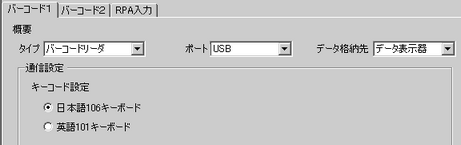

バーコードと通信する設定を行います。[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[入力機器設定]をクリックします。

[タイプ]で[バーコードリーダ]を選択します。

[ポート]で[COM1]などのシリアルポート、[USB/SIO(RS232C)]、[USB]から接続するポートを選択します。

![]()

ポートが他の接続機器と重複して使用されている場合は、上記のように[ポート]の右横に、![]() が表示されます。

が表示されます。

[通信設定]で[通信速度]、[データ長]、[パリティビット]、[ストップビット]、[フロー制御]、[5V電源供給]を設定します。

[データ格納先]で[データ表示器]を選択します。以上でバーコードと通信するための設定は完了しました。

作画画面を開き、バーコードから読み取ったデータを表示するためのデータ表示器を設定します。

[部品(P)]メニューの[データ表示器(D)]から[文字列表示]を選択するか、![]() をクリックし、画面に配置します。

をクリックし、画面に配置します。

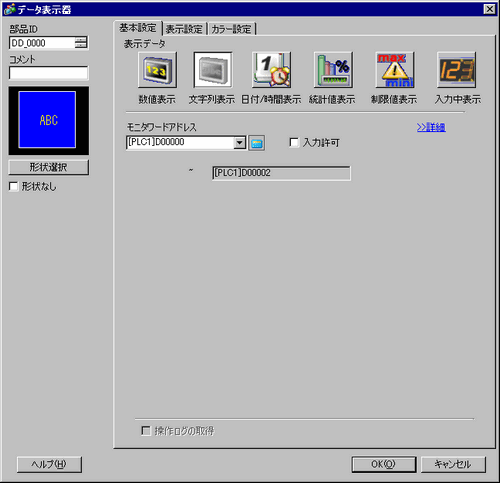

配置したデータ表示器をダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。[文字列表示]をクリックします。

[形状選択]でデータ表示器の形状を選択します。

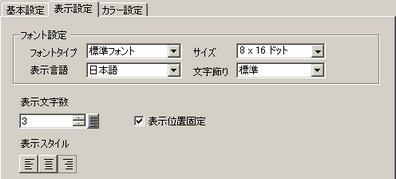

[表示設定]タブをクリックして、[表示文字数]に半角文字数1~100で設定します。全角の場合は表示文字数2に対して1文字となります。(例 : 半角文字数「3」)

[基本設定]タブをクリックし、[モニタワードアドレス]に、バーコードリーダから読み取った値が格納されるアドレスを設定します。[モニタワードアドレス]から表示文字数分使用するワードアドレスの最後尾のアドレスが表示されます。

![]()

半角英数字であれば2文字で1ワード、全角文字であれば1文字で1ワード使用します。上記の場合、手順9で[表示文字数]を半角3文字と設定したので2ワード使用することになります。

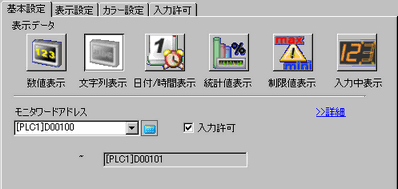

[入力許可]にチェックを入れます。[入力許可]にチェックを入れると、[入力許可]タブが表示され文字列データが入力できます。

[入力許可]タブをクリックし、[詳細]をクリックします。

入力方法の種類で[ビット]を選択して[入力許可ビットアドレス]を設定します。設定したビットアドレスがONのとき、バーコードからのデータ入力が許可されます。

[バーコード入力]にチェックを入れ、[入力スタイル]で読み取ったコードデータが上書きされる際の処理方法を選択します。

必要に応じて[カラー設定]、[表示設定]タブで、データ表示器の色や表示させる文字を設定し、[OK]をクリックします。

![]()

データ表示器に入力を許可するビットスイッチを設定する必要があります。

![]() 10.3 ビットを交互にON / OFFしたい

10.3 ビットを交互にON / OFFしたい

バーコードリーダはCOM1などのシリアルポートとUSBにそれぞれ1台接続できます。

2つのバーコードリーダを同時に接続する場合、[データ格納先]はそれぞれ[データ表示器]と[内部デバイス]に分けるか、両方で[内部デバイス]を選択して格納先アドレスを別にしてください。

両方で[データ表示器]を選択すると正しく動作しない場合があります。

データ表示器において[入力許可]タブで[バーコード入力]が設定されていない場合は、コードデータを読み取ってもデータ表示器での書き込みは行いません。

読み込むコードデータ数がデータ表示器で設定した[表示文字数]を超える場合、データ表示器には正しく表示されません。データ表示器で設定できる最大表示文字数は100(半角)文字分です。