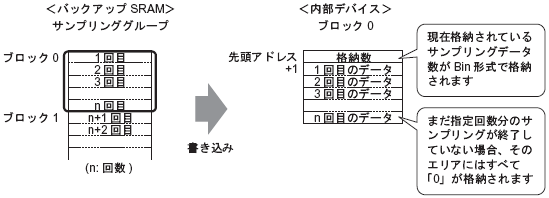

指定した[書込み起動ビットアドレス]をONすると、表示器内に格納されているサンプリングデータを内部デバイスに書き込みます。

[動作設定]タブの拡張設定で[指定回数終了時に古いデータから上書きする]を設定していない場合は、ブロックごとに書き込みできます。

サンプリングデータの書き込み

[データ書込み]タブで[サンプリングした数を付加する]を設定している場合、先頭アドレスには、現在何回目までサンプリングが行われているか(格納されているサンプリングデータ数)がBin形式で格納されます。

例えばサンプリング回数を5回と設定していて、現在2回目までしかサンプリングが行われていない場合、[格納数]には「2」が格納されます。その際、3回目以降のサンプリングデータ格納エリアはすべて「0」で格納されます。

[サンプリングした数を付加する]を設定していない場合は、先頭アドレスから1回目のサンプリングデータが格納されます。

![]()

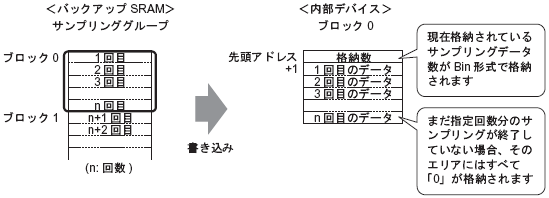

動作設定で[指定回数終了時に古いデータから上書きする]を指定している場合、サンプリングデータは古いものから順に転送されます。

ブロック番号が格納されていない場合は、ブロック番号「0」のデータが書き込まれます。

[表示/CSV保存]タブで集計行を設定している場合、集計データも内部デバイスに書き込むことができます。サンプリングデータと集計データは別々に書き込みます。

書き込むブロックの大きさや集計データの大きさが、内部デバイスの格納エリアを超える場合は、書き込みが実行されません。

共通設定[サンプリング設定]の[アドレス設定]タブで[データ形式の混在]を設定した場合、ビットデータは16ビットワードデータとして書き込まれます。また文字列データは[文字列データモード]に従ってASCIIコードで書き込まれます。

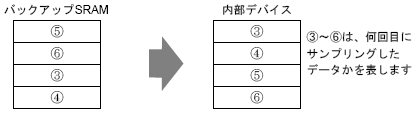

内部デバイスが16ビット長の場合

コード/フラグ

[動作設定]タブの拡張設定で[時刻データを付加する]を指定している場合に、サンプリングが完了しているかどうか、またサンプリングが正常に読み出せたのか読み出しエラーなのかを監視できます。

![]()

フラグ

サンプリングが完了している場合は「1」、まだサンプリングが行われていない場合は「0」が格納されます。

コード

データが正常に読み出しできていれば「0」、読み出しエラーなら「1」が格納されます。

時刻データ

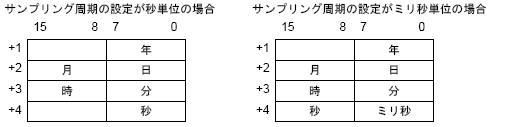

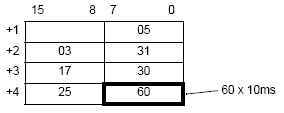

[動作設定]タブの拡張設定で[時刻データを付加する]を指定している場合に、サンプリングを行った時刻のデータが下図のように格納されます。データは2桁のBCD形式で格納されます。

![]()

実行条件が[ビットON]の場合の時刻データは、データの読み出しが完了した時点の時刻となります。

サンプリング周期を[100ms]で設定している場合、データ格納の際は10ms単位で格納されます。

例)2005 年 3 月 31 日 17 時 30 分 25 秒 600 ミリ秒

データの有効/無効フラグ

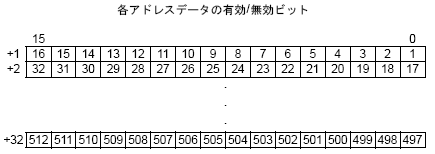

実行条件が[時刻指定]または[ビットON]の場合、指定した各アドレスのデータが有効か無効かをビットで監視する[データの有効/無効フラグ]がサンプリングデータに付加されます。有効データは「1」、無効データは「0」で示されます。

例えばサンプリング時に読み出しエラーになった場合、[コード]には「1」が格納され、各アドレスデータの有効/無効ビットはすべて「0」になっています。サンプリングデータ表示器でエラー表示されているデータ(「****」または「----」で表示されているデータ)を、値を書き込んで修正した場合はそのデータは無効→有効に変わり、修正されたアドレスデータの有効/無効ビットは「0」→「1」に変わります。

データの有効/無効フラグの格納エリアは指定したアドレス数に応じて2~32ワードで変動します。

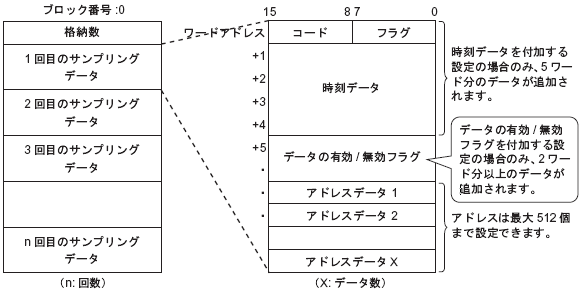

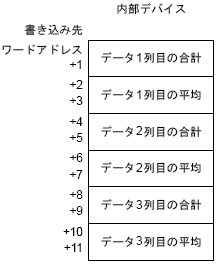

内部デバイスに格納した集計データの構造

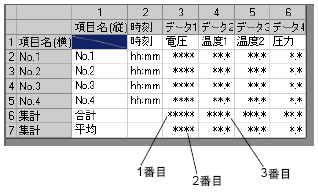

[表示/CSV保存]タブでの設定に従って、集計データ(合計、平均、最大、最小)を下図のような構造で、すべて32ビット長で内部デバイスに格納します。

表示/CSV保存フォーマットで設定した一番左のデータ列の、上の集計データから順に格納されます。

合計と平均の2行を設定している場合

![]()

共通設定[サンプリング設定]の[アドレス設定]タブで[データ形式の混在]を設定した場合、[データ形式]が[TIME]、[DATE]、[TIME_OF_DAY]、[DATE_AND_TIME]の集計データを書き込むと「0」が出力されます。

[DATE_AND_TIME]の集計データは64ビット分のデータを書き込みます。